按:

开宗明义:无产阶级“阶级觉悟”与经济地位存在逆相关

1、首先,参加革命无法从个体利益推出。个体博弈的最优解,实际上是等待别人革命,成功后分享革命果实。如果自己主动参加革命,反而会增加牺牲的风险,落得更悲惨的结局。

2、其次,理解政治理论、理念需要知识和教育训练。在一个教育和社会分层相绑定的社会,这本身意味着什么是毋庸置疑的。

3、参加政治活动需要空闲时间。而有闲本质上是因为有钱。

因此,历史上先锋队的成分与其运动基础有着明显的的“倒置”。早期的中共党组织,包括苏维埃革命时期的中共党政军组织当中,出身或成分是地主、富农者投身革命的人相当多。即使到了四十年代,在土改中严格按照成分进行的结果也是斗地主变成了斗党员。

在现实斗争的残酷面前,TG不得不抛弃唯成分是举的毛病,重视吸收知识分子(从而不得不大量吸收小地主富农),但是这仅仅是残酷斗争下的实用主义选择,并没有在理论上清算,因此一旦环境放松,就重新开始纠结成分问题了。

此外,受制于当时中国落后的现实,这种实用主义的手段还有不少成分是向落后、封建的群众的妥协,和单纯的权谋艺术。我们一方面要学习当时的共产主义者实事求是的精神,另一方面也要意识到时代的变迁,条件的变化,当时的许多做法并不能直接照抄。

本文是主题读书交流活动演讲记录,主要参考了王奇生《革命与反革命》、裴宜理《上海罢工》和杨奎松《中华人民共和国建国史研究1》。为便方便读者查阅,转引以上著作的引用时,直接了标注原始出处。

文/江津的梅菲斯特

中共的革命历史过去并不久远,却已经经历了“历史变成了传说,传说变成了神话”的过程。政治教育把革命历史简化为伟光正的传说,在丧失了权力保护之后,自然成为历史研究嘲讽和瓦解的对象。对于进步青年们,此时尤其需要回顾历史,正本清源,不要怕把革命的历史请下“神坛”,因为同时也就把革命请下了“魔坛”。

一、“学生很危险”

(一)小知识分子党

中共虽然自我定位是“无产阶级先锋队”,实际上最初是少数知识分子组成的精英团体。十月革命一声炮响,给中国送来了马克思列宁主义,再加上“五四运动”,这两大事件为中共奠定了意识形态基础,在小知识分子、青年学生中塑造了崇拜马克思主义等泛左翼思想的舆论基础。虽然对于各种泛左翼理论的了解不深、理解模糊,但普遍以信仰一种左翼的主义为荣。

中共成立时,在小知识分子、青年学生中,马克思主义占据了怎样的地位呢?用孙中山的话讲,中共的缔造者们是“自以为是”的“中国少年学生”,是“北京一班新青年”[i]。孙中山还叹喟多数青年对马克思主义过于崇拜[ii]。

当时中共党员之间互称“大学同学”,而把青年团员称作“中学同学”;连中共中央通告的正文前,其称呼也不称“同志们”,而称“各级同学们”,团中央转发党中央的通告时,叫做“转发大学讲义某某号”。从这些“暗语”,我们可以体察当时中共的“学生气”。

基于这样的现状,再加上与共产国际合作,孙中山在理论体系上也刻意与马克思主义保持暧昧关系。比如国民党一大上,孙中山说“所谓社会主义、共产主义与集产主义均包括在民生主义中”、“共产主义之实行,并非创自俄国,我国数十年前洪秀全在太平天国已经实行,且其功效较俄国尤大”。

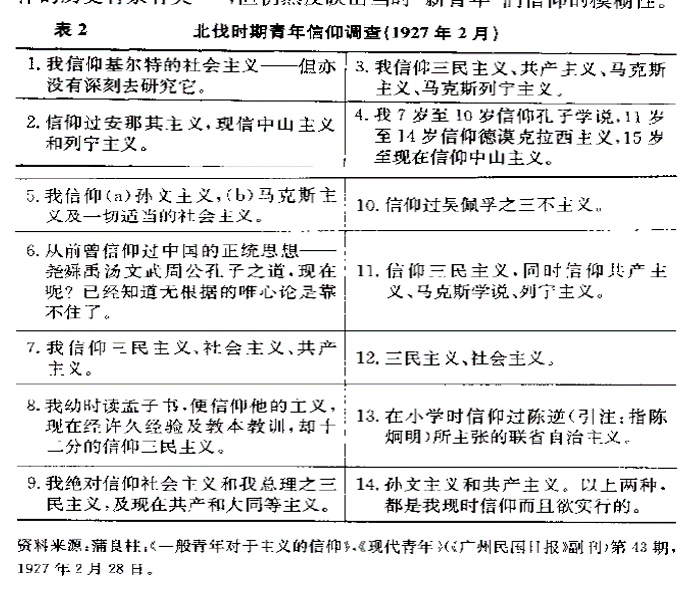

上图是1927年的青年信仰调查,可以看出“新青年们”对三民主义、安那其主义、社会主义、马列主义等概念的理解模糊不清,且一般同时信仰多个主义。

(二)“群众党”与“先锋队”的矛盾

虽然最初是少数知识分子组成的精英团体,但是“无产阶级先锋队”的自我定位,使中共创党伊始便申言要采取“群众路线”的革命方法。

中共二大:“我们共产党,不是知识者所组织的马克思学会,也不是少数共产主义者离开群众之空想的团体”。“我们既然是为无产群众奋斗的政党,我们便要‘到群众中去’,要组成一个大的‘群众党’。”[iii]

但是,“群众党”的组织路线实际表现为放松组织的严密性,放宽纪律约束。

1、放宽组织路线

如1925年9月,中共中央通告全党,原先的入党规定“当次本校极须发展之际”“颇不便适用”。拟定了一个变通办法,比如两名入党介绍人中只需要一名是正式党员,缩短候补期,比如工人的候补期由三个月缩短为一个月等。

根据中央的指示精神,上海区委更进一步规定:党员每人每月必须介绍五人以上入党[iv]。并批评在入党问题上重质不重量的观点是极端错误的[v]。

按照党章,连续三次不到会、无故欠缴党费三个月、连续四个星期不为党服务,都要开除,但是上海区委在具体执行过程中规定:“非万不得已实在无希望之同志,不可开除”[vi]。

然而即使不断放宽组织路线,发展党员的指标依然无法完成,基层党组织往往临时拉人凑数,或者虚报浮夸,导致每月各部委报给区委的党员人数,时增时减,很不稳定。

1927年初的统计显示,大约60%的支部每周能开会,50%的党员每周能到会,按规定交党费的党员约60%,实际能发挥作用的党员只有20%[vii]。

那么这样的党组织是否是党内的平均水平或者较差水平呢?不,1927年左右的中共上海党组织在组织工作方面可以说是全球领先的共产党组织了。

一是当时与同时期中共其他地方组织相比,上海和湖南要算最好[viii]。中共尤其注重上海,希望将制造为“全党的模范区”。二是与同时期其他国家的共产党组织相比,中共的组织要算最好,共产国际“很夸奖中国支部,要欧洲各国模仿”。[ix]三是与同时期的国民党组织相比,中共的组织要算最好,当时国民党人对共产党组织的严密性,既无比羡慕又无比恐惧[x]。

2、党的散漫与团的严谨

中共与共青团几乎同时建立,因此20年代的共青团相对于共产党具有一定的独立性。两者更像是兄弟关系,而非父子关系。在20年代的上海,不仅团员与党员人数大体相当,而且团的组织效能明显优于党。比如共青团的支部大都能按时开会,开会时缺席的很少。这一点上海的党就很难做到。五卅运动中,党和团的组织都有过一次大发展。上海团地委担心在这次大发展中有“投机分子”混入,曾举行了一次“洗团”运动,洗后洗出百人[xi]。而上海的党组织从未洗过党。

在这种情况下,团员颇有不少看不起党,自认为能力比党员强,组织比党严密,不愿意在到龄之后转为党员。甚至反过来出现团组织指挥党组织的现象,党方称之为“大C.Y主义”[xii]。

这种党组织的散漫与团组织相对严谨的背后,是两个组织在发展对象上的不同。20年代的党组织,有意让党组织发展工人,而团组织(和国共合作时期共产党所掌握的国民党组织)相对多发展一些学生。两者在能力和受教育水平上的悬殊差别而,导致了纪律性、对主义的理解等方面的差距。

1926-1927年,上海的中共党员中,工人占80%以上,知识分子仅占10%左右,学生党员只有一百五六十人[xiii]。

五卅运动以前,知识分子(主要指学生)大约占上海团员的50%。五卅运动后,团员中的工人比例有所上升,知识分子比例下降,但依然比党员中的相应比例高到不知道哪里去了。1926年1月,上海团员2131人,工人1009人(62%),知识分子360人(28%)。

按照1927年2月底的统计,国民党在上海有党员7024人,其中学生较多,有2700人,占38%。此时上海大学中学生共计约15000人。

(三)无产阶级“阶级觉悟”与经济地位的逆相关

二十年代上海的中共党组织(更多工人)的散漫和团组织(更多小知识分子)的严谨,已经初步展现了一个问题:“阶级觉悟”并不与工人阶级成分的纯洁度正相关,深入考察中共的历史,更能进一步发现,“阶级觉悟”与经济地位的关系,甚至是逆相关的,相对有闲有钱的一批人,反而更有“阶级觉悟”。这里有三个原因

1、首先,参加革命无法从个体利益推出。

个体博弈的最优解,实际上是等待别人革命,成功后分享革命果实。如果自己主动参加革命,反而会增加牺牲的风险,落得更悲惨的结局。比如,中共早期领导人的牺牲率极高(李大钊、邓中夏、澎湃、恽代英、张太雷、蔡和森和方志敏等等)。以“本人是深受压迫、剥削的被剥削阶级成员,革命成功有利于自己的解放”的理由去参加极可能进一步损害个人利益的革命,并不充分。

不是为了实现个人利益,而是冒着牺牲个人利益的风险去参加革命,这就只能是基于意识形态和理想,基于一种“想象的共同体”去革命。

2、其次,理解政治理论、理念需要知识和教育训练。

经济地位上的阶级只是客观存在,所谓“自在的阶级”,而非有效的集体行动的单位,或曰“自为的阶级”。作为集体行动单位的无产阶级是必须经由“阶级觉悟”实现的“想像的共同体”。

而所谓“阶级觉悟”就是意识到同一个阶级的人是一个共同体。然而绝大多数同阶级的人与自己并不认识、也不相干。不依靠足够的抽象思维、对世界和社会的基本认识,是无法理解到这一点的。至于说马列主义、政治理论更不是当时文盲率超过80%的中国社会的普通民众所能接受的。可以说,阶级觉悟并不是直觉,而是抽象的世界观。

当时,党员中80%以上是工人;而工人党员中十分之六不识字,能看机关报《向导》的仅十分之一二,有阶级觉悟的仅十分之二三,能分清工会与党关系者约十分之六七,还有十分之三四连工会与党的关系都分不清[xiv]。

更有甚者,三十年代上海市社会局对人力车夫进行调查,发现调查非常困难,不仅是因为被调查者浓重的苏北口音,而且还因为这些对“生活”、“改良”和“救济”之类的“抽象”词汇完全不懂。其中只有9%的车夫能识得该市街道上所有的标志。[xv]

当无产阶级不知“天下”为何物的时候,又如何能理解看不见摸不着的人是自己的阶级兄弟呢?

3、参加政治活动需要空闲时间。

而空闲时间本质上是一种经济基础。二十年代上海地方党组织观察,工人党员多不愿开支部会议,原因有五个:

(1)每天12-14小时的做工,非常疲劳很少有余暇来开会;

(2)开会的材料太理论,议题太乏味,不感兴趣,也受不住抽象生活的约束;

(3)怕开会被厂里开除;

(4)受家庭的压迫与事务的束缚。[xvi]

工人党员无法积极参加无产阶级先锋队的活动,正因为他们是真正的工人,正因为他们每天要工作十几个小时、回到家要自己操持家务。

另一方面,二十世纪七十年代美国的托派组织人数较少,但是战斗力却很大,相同的党员数却能出更多的“党工”,因为当时美国托派基本是有闲的学生或者无工作的人。

当时的美国托派政党,美国社会主义工人党成员在1971年的平均年龄是28.4岁,其中25岁以下的人占了大多数。其中48.6%的托派成员曾经上过大学并中途退学,而34.9%的成员则完成了大学学业。这意味着1971年的美国托派政党,其成员的大学入学率高达83.5%,而当时美国社会的高等教育毛入学率仅仅50%。在教育与阶级再生产高度绑定的私有制社会,这本身已经很好地表明了美国托派成员的成分。美国托派成员中,约有21%的人是全天候地为激进运动工作;另有12.5%的人因为是失业人员,也可以随叫随到;还有1.9%的成员则是做零工,时间相对宽裕。至于托派的青年团体,则有更多的全天候工作人员。[xvii]

(四)先锋队成分与其运动基础的“倒置”

无产阶级“阶级觉悟”与经济地位的逆相关,最后必然导致“无产阶级先锋队”的成分和其运动基础(无产阶级)相悖。

如果前文所述的美国托派这个“大学生党”还不足以说明问题的话,我们来看看以土地革命起家的中共,在二十世纪二十到四十年代的党员成分。

早期的中共党组织,包括苏维埃革命时期的中共党政军组织当中,出身或成分是地主、富农者投身革命的人相当多。陈耀煌对鄂豫皖中共组织及苏区的研究,对此已有说明[xviii]。而毛泽东本人更是明确承认:瑞金早期的党员曾经“百分之八十是地主富农”、“上犹党员八十多人,地主富农占三十多人”[xix]。因而1930年反富农斗争开始后,被“开除的地主富农有一千余人”[xx]。赣西南中共党组织和根据地,早期恰恰就是当地富有家庭的子弟利用他们在地方上的资源艰辛创立起来的[xxi]。

实际上,中国的小地主(包括许多富农)因为多半力农致富,又有些文化,容易接受新思想,对来自军阀官僚政治和帝国主义的压迫相当敏感,因而往往会同情革命,甚至参加革命。毛泽东在江西寻乌调查时,就很敏锐地发现:因为小地主占着绝大多数,政治上却受中地主阶层的统治,“在经济上受资本主义侵蚀和政府机关(大中地主的)压榨(派款)”,因而他们“接受新文化比哪一个阶级(都)要快要普及”,“他们革命的要求在初期革命运动中也表现得很迫切,革命的活动亦很猛进”。“如死去了的斗争领导者潘丽(共产党县委书记)、刘维炉(三二五暴动时革委会主席)、刘维鄂(共产党区委委员)等,现在的斗争领导者古柏(共产党县委书记)、钟锡漻(红军营长)、黄余贵(共产党区委书记)等等,以及没有参加合作社后头参加革命的,如梅汝黄(红军大队政治委员)等,都是这个阶层里头的人。”[xxii]

到了四十年代后半期,因为痛恨国民党的腐败统治,在国民党统治区内许多官僚、将领和地主、富农家庭出身,包括不少将领和富有的地方人士,投入中共组织的地下活动,乃至于武装斗争之中。

在解放战争期间的分田斗地主的过程中严格按照成分操作,导致斗地主的过程竟然变成了斗党员。1947年末、1948年初,三个月中晋绥根据地总共二十五六万基层干部中,有四万人被停止党籍和撤职[xxiii]。整个晋察冀,这时被停止党籍者有数万人之多[xxiv]。在部队中,同样也出现了类似的事情,陈赓纵队中一些出身贫雇农者立即罢免了司令部总支书记、军政处王步青的党内职务,选举了清一色贫雇农出身者担任书记和委员,并且对出身富裕家庭的干部进行财产搜查,一直搜查到陈赓本人。当陈赓召集会议怒斥这种做法时,一些人甚至当场散布说:“他(陈赓)是地主家庭出身,不能听他的!”[xxv]。

在这个问题上,刘少奇的观点很有代表性,对于一些地区“每县都停止了三百左右地主富农出身的党员的党籍”和听任群众斗干部的做法,刘少奇是高度肯定的。他表示“都党员就是斗地主,斗干部就是斗地主,整党就是整地主,过去党内许多错误及不法行为,就是地主富农钻到我们党内来搞。”包括群众吊打干部,虽然有些“野蛮”,但他认为也“是正义的”[xxvi]。

最后,五十年代镇反运动,上海地区逮捕的反革命最主要的来源就是工厂工人。412反革命政变后,中共在上海的工人工作受到挫折,并于抗日战争期间将重点转向白领和技术工人。而广大体力工人、非技术工人普遍地依附于帮口体系,最大的青帮及其控制的工会运动则投靠了国民党。因此相当多的工人受益于国民党的工会体系,在镇反运动前,上海各行业中谣言最甚之处往往就在工人中,而出现人为破坏较多的,主要也是在工厂。根据上海总工会的不完全统计,全上海公私营工厂仅1951年4月27日前后,就被逮捕了6077人。其中有325个基层工会主或委员,上海总工会及产业工会的机关干部中也有73人被捕。而1951年全年“镇反”运动被判刑或者管制的也只有万余人。

(五)被意识形态束缚的“唯物主义者”

分析完了阶级觉悟与经济地位、先锋队成分和先锋队的运动基础之间的背离问题 ,我们回过头来看当年中共学生运动的历史,就能明显感受到这批“唯物主义者”受意识形态束缚而走了一段弯路。

以知识分子为主体的早期中共,在将“研究的小团体向群众的政党”推进的时候,对吸纳知识分子同道并不积极。上海区委认为,知识分子的“小资产阶级”属性,具有“革命”与“反革命”双重性,因而也“比较含有危险性”[xxvii]。而且,在组织管理层面上,认为知识分子“脑筋较复杂,不易宣传”、“行动浪漫”、“太重视人格”、“很难以纪律想绳”[xxviii]。

然而,在具体事务上,他们并非不知道学生的作用。“在上海各种运动中最好的朋友为学生”[xxix]。邓中夏在总结五卅运动时也指出:“在资产阶级眼中,学生是被他们所比较重视的,此次南京路的屠杀,假使是工人而不是学生,资产阶级一定是漠不关心,一屁不放(譬如资产阶级对顾正红案的冷淡,便是眼前的证据)。惟其是因为屠杀学生,他们才慢条斯理的讨论他们对惨案的态度。所以此次学生运动有很大的作用。”[xxx]有部委在报告中专门提到“工人崇拜学生”的现象[xxxi]。

明知学生的具体的、重要的作用,但受到意识形态束缚,不积极吸收,最后只能在现实面前坦诚过去的失败。1926年9月,上海区委组织部在分析上海形势和党的组织现状时说:

过去吸收党员中,不太注重学生、多数青年,以致在这种群众中,共产党无一点的影响的,以致每次运动上,工人阶级党哼独军独战的形势。在五卅运动中及过去时期中 ,共产党绝对不好做学生运动……以致形成今日之国家主义派、国民党右派在学生群众中偌大之势力[xxxii]。

二、中共如何搞工运

(一)写作“工人”,读作“农民”或“工匠”

此处我们依然以上海工人为例,实际上民国时期中国的工业主要也就是集中在上海等少数城市。

从1885年到1949年,跨越64年(两三代人)的时间,上海的非本地人始终占了华人总数的85%,这意味着新移民输入速度远远超过旧移民落地生根的速度,上海工人的主体始终是第一代移民,始终是从工匠或者农民转行过来的人,而非从一出生就在上海、就在大城市生活的“纯种工人”。

因此,民国时期上海的工人群体,在思维方式、生活方式、组织模式、文化氛围、同乡关系等方面,一部分更接近工匠,而另一部分本质上是在工厂里工作的农民。

来自不同地区的工人,因为地缘、祖籍、性别、文化教育程度、工作经历等不同而存有差异,工人本身并非铁板一块。总体而言,民国时期的上海工人可以分为两类:1)来自南方的前工匠群体,在上海一般从事技术工人,收入和教育水平都较高,一般通过特权性的行业公所组织起来。2)来自北方的原农民,在上海一般从事非技术工作,收入较低,文盲率高,一般通过工作场所内的帮口组织起来,对帮口帮会的依附性强。

1、来自南方的工匠

来自广州、宁波等地的移民,通过建立同乡行会(公所)凝聚在一起。在这种同乡行会中,都施行学徒制(拜师,并经过一定时长的学徒期才能正式工作),从生产到销售的用人都有一定的传统规矩。他们从其所在的外国人的或中国官员控制的企业领取很高的薪水。他们事实上是工人贵族,在就业市场上拥有一定特权,而同乡行会起到了就业介绍(专门只介绍本乡人)、社会救济等作用。

例如1858年,广州包工头卢文的“鲁班殿”,凡从广东新到上海的,在他们能作为木匠找到工作之前,都被要求加入鲁班殿。入会费和年费为会员薪水的15%-30%,鲁班殿保证会员的就业机会,并在遇到生老病死时提供一定的救济救助[xxxiii]。

为了有充分的能力保障会员的就业,行会必须实现对有关生意的“限制”。如1880年,英属耶松船厂控告六位木匠,因该厂工头雇佣了一些不属于宁波木工行会的工人,这六人出于报复、将工头打伤。当会审公廨开庭时,宁波鲁班殿所属的工人将公廨团团包围,嚷闹着要求保障行会权利[xxxiv]。

又比如金属加工业的“菊社”。该行会每当秋天菊花盛开时便举行年会,故名菊社。为了限制工匠数量,菊社规限定每个工场每隔3年方可招收一名单身学徒[xxxv]。至1920年,该白铁工行会已拥有相当财产,能保证其4万名成员每天工作9小时。成员一般来自无锡、宁波和江南其他地区,大多为受过良好教育的手艺人[xxxvi]。

1920年,一位记者对上海最大、获利最丰的机器厂之一进行了采访,他对场内沿袭的“封建行会关系”感到惊讶。新学徒必须进行“拜师傅”仪式,举行仪式的地方必须备有香烛和临时供桌。燃香后,学徒要对白墙三磕头,以示向工厂行礼,然后是再向师傅磕头3次。入会式后,徒弟对师傅的从属地位仍未改变,在工厂食堂进餐时,徒弟要先进饭厅,将饭盛好,递给师傅。[xxxvii]。

19世纪与20世纪之交,江南制造局内的职业与籍贯的关系已经非常清晰。木匠来自广州,机匠(俗称铜匠)来自宁波、绍兴,白铁匠来自无锡。而要想成为江南制造局锅炉车间的学徒,不仅必须是无锡人,而且必须是无锡锅炉工的亲生儿子。该局几乎所有技术活都从特定的南方地区招收工人(尤其是江南),大师傅拒绝招收苏北等北方人为徒。只是那些工资低微的工种才有苏北人和浦东人的份[xxxviii]。

2、来自北方的农民

开始于19世纪60年代,延续至20世纪初的第三次移民上海浪潮,主体是江苏及以北的移民。绝大多数都是被频繁的战争和自然灾害逼来的贫苦农民。他们到达上海以后多数都猬集在沿江沿河的棚户区,并且有许多难民以船为家。

他们主要分布于人力车夫、码头工人、缫丝工人、纺纱工人等行业,还有来自苏北扬州的理发、澡堂帮工、肉铺、娼妓等等。

这批移民因为贫穷无力建设公所厅堂,所以主要通过帮口结成同乡团结组织。这种帮口,是与行业、原籍高度重叠的。帮会中的包工头,往往只招收来自家乡的工人,并且经常煽动地缘冲突,以控制扩张范围[xxxix]。比如湖北帮抱成一团,便可以阻止山东人进入有钱可赚的装卸行列。

帮会帮口对非技术工人渗透到了什么程度呢?可以说“这个城市的工作机会都与犯罪活动有关”。

丐头:上海的乞丐按照籍贯分为凤阳帮、淮阳帮、山东帮、苏北帮和上海帮;按照地段分为北区、南区、东区和西区。美邦各有一个“老大”,“老大”之下有8个丐头,分掌东北南北四区。

妓院老鸨、龟奴:妓女的生活与活动受到老鸨和龟奴的严密控制,而后者与帮会联系紧密,向青帮头子进贡输钱。由于妓女受到老鸨和鬼奴的严密控制,因此几乎无力反抗其主人的行动,但个别情况下,可以其主人的指使下,采取集体行动。例如,1948年,成千上万的舞女拥向上海社会局,抗议该局不许舞厅营业的禁令[xl]。

粪霸:掏粪业由粪霸—粪头—粪工三级体制组成。为了抗议每月必须向政府缴费,粪头们曾经在1912年春季发动了一场很有影响的罢工。法租界粪霸是杜月笙的情妇,她死后这一肥缺落到她儿子手里[xli]。

码头包工头:专管招工、工人按比例交工资给包工头。组织工人抢地盘,争夺就业权。

工厂把头、车间拿摩温:即是工厂基层管理者,也是帮派小头目。

总的来说,同乡组织无论采取形式,行业公所也好,帮口也好,都成了介绍就业和垄断就业机会的组织。而工人阶级的文化表现,也就与上海劳动市场密切相关。

行业公所或者帮口之类的“封建残余”事实上在当年起到了团结工人群体的作用,但是这种与地缘政治高度绑定的组织形式,既促成了同乡工人的团结,又产生了异乡工人之间的壁垒,当时的上海工人就在分裂中团结,团结中分裂。

(二)中共的策略

由于当时中国的工人阶级内部高度分化(其实今天也是如此),因此中共发动工人的策略也就因人而异。对于文化素质、生活水平较高、能够理解政治理想的的(南方)工匠、技术工人或者白领,中共就和他们谈理想、谈理念;对于文化素质较低、抽象理解力较低的(北方)非技术工人、苦力就和他们拜把子、谈交情。

1、和有文化的谈理想、谈理念

革命就是为了理想信念去冒牺牲的风险,需要具有一定的对社会的抽象理解力,因此技术工人、白领等虽然收入相对较高、社会阶层相对较高,但是在理解革命为何物方面却更有优势。对于有文化的这一批工人阶级,可以直接和他们谈理想、谈理念。

最典型的当属商务印书馆工人。北伐战争中上海工人三次起义中,第三次起义,商务印书馆的工人起到了主导作用。早在五卅运动时期,商务印书馆的雇员中就有大约170名共产党员,主要集中在编译所。其中著名人物如后来的国家领导人陈云、左翼作家茅盾。到了1926年10月,商务印书馆的共产党员和共青团员增至约400人,约占该馆雇员的10%。站在第三次武装起义最前线的大约100多名纠察队员都来自商务印书馆。该馆工人的战斗性无疑与他们的文化背景和世界观有关。正如有位老工人回忆的那样:“我们商务印书馆是个教育程度高的地方,我们当中有不少知识分子,其中不少人能说英语……我们有些同志与外国人联系,而另外一些人则组织纠察队”[xlii]。

其次则是邮政局工人。在规模和能量上仅次于商务印书馆纠察队的事上海邮政局纠察队。这里也集中了一批受过良好教育待遇较高的工人。此处的激进主义传统也是根深蒂固。一位前纠察队负责人回忆道:“我曾参加过辛亥革命,懂得一些军事知识。看到其他工人没什么作战经验,我就教他们列队”[xliii]。

在保险业工人中,中共也比较能够进行直接的意识形态传播。1931年创办上海宁绍人寿保险公司的的胡咏琪,1938年申请入共产党,被党中央特批。之后党组织通过他在保险业中建立业余联谊会,在保险业职工中积极开展文化、教育和福利活动。这个联谊会所做的工作,包括设立读书室、出版刊物(《保联会刊》),由思想进步的职工举行系列时事演讲,组织话剧组等。剧组演出的收入直接转送给了新四军。上海保险业职工约有60人被吸收入党。

永安百货的职工更是传抄毛泽东讲话稿,并登在秘密刊物“小草”上。在“小草”上,百货职工还自行创作与共产党思想相吻合的作品。如1944年4月的“小草”有这样一篇短文:“大自然给人带来了冷和暖,可是人类自己创造了阶级社会——幸运儿独占了温暖,留给不幸者的只是寒冷……为什么人类不能消灭阶级差别呢?”

抗战开始(1937年)后一直到建国,中共在上海的工运工作由刘长胜负责。在他的主持下,中共在上海特别重视在经验丰富和受过良好教育的工人中开展工作,所吸收的党员,主要也是熟练工匠、技工、工程师及其他白领阶层的职员。这种转变不是偶然的,的确效果显著。1946年中共在上海成立了中国技术协会,协会成员都是受过良好教育的工程师和技师,协会中有100多人加入了共产党,国共政权交替之际,他们积极组织护厂队。

在抗战结束后,中共在上海工运的注意力转移到了公用事业部门,除了该部门乃城市动脉之外,也因为公用事业部门雇佣了相当数量的受过教育的技工和工程师,因而这些部门的工人更倾向于投身革命。

2、和没文化的拜把子、谈交情

文化水平较低意味着并不能抽象理解社会,无法用你看不见、摸不着的阶级兄弟的利益进行动员,就必须依靠直接的、切身的关系。所以动员的过程也就成了拜把子、谈交情的过程(自然也是混帮派的过程)。

中共组织纱厂工人的关键人物陶静轩,是内外棉厂工人,原籍湖北,曾当过码头工人。他在厂内联络五大帮口首领(安徽帮、湖北帮、苏北帮、山东帮和绍兴帮),最终让他们尽弃前嫌,在厂后的一座小庙里举行结拜仪式。在互换帖子,喝过鸡血酒后,五人共拜陶静轩为大哥。实际上,要有效发动这一批缺少教育经历的工人,就不得不借助许多“封建性”的习俗,注入结拜盟誓之类的。

又比如,沪西有位极有势力的穆斯林帮会分子,共党领导的总工会花钱请他吃了两顿宴席,不下10位共产党工运领袖和他拜把,才收拢过来。

在码头工人方面,中共一直未能打入,于是决定找码头工人中的青帮领袖,请他们吃酒。后来青帮帮助联络到八九名码头首领。在海员方面,鉴于工人对工会无信仰,决定联络其“公所”,后来干脆直接把“公所”转为工会分会。凡此种种,不一而足。

我们前文已经提到,非技术工人主要是来自农村的第一代移民,因此他们的生活习惯、思维方式也都是农民式的,实际上毛泽东在做农民调查研究时,也注意请客吃饭的作用。

一九二五年我搞农民运动讲习所,作农村调查。我在家乡找贫苦农民调查,他们生活可惨,没有饭吃。有个农民,我找他打骨牌(天、地、人、和、梅十、长三、板凳),然后请他吃一顿饭。事先事后,吃饭中间,同他谈话,了解到农村阶级斗争那么激烈。他愿意同我谈,是因为,一把他当人看,二请他吃顿饭,三可以赢几个钱。我是老输,输一、二块现洋,他就很满足了。

——毛泽东,《关于哲学问题的讲话》,1964.8.18

革命不仅是请客吃饭,但首先是请客吃饭。

在混迹帮派帮口的共产党员中最为著名的应该是汪寿华,他被一些人称为《上海滩》的原型。通过他牵线搭桥,在北伐战争中第三次上海工人武装起义的前两天,杜月笙向中共提出了不要干涉鸦片的请求,作为交换,所有青红帮的成员交给了中共指挥[xliv]。最终,新成立的上海市政府,其成员包括了共产党、国民党、青帮和商界人物[xlv]。

但是,帮口是把双刃剑。

中共借助帮口帮会这种“封建残余”来动员非技术工人,首先是不得已而为之。前面提到,这种以地缘为基础的组织,起到介绍就业和垄断就业的职能。工头同时也是帮口的小头目。大部分工人是工头招来的同乡或亲戚朋友,和工人的人身依附关系极为密切,不仅在厂内听工头的话,即使出厂也要受工头约束,规矩极严。多数工人信仰工头,工人也最怕工头,一切都要工头出面,方敢在后面行动。工人只敢参加工头所组织的团体。对于中共这样的外来政治团体,如果不透过帮口很难将触角延伸到工人中去。

但另一方面,工头利用工会和党组织所赋予的新身份,由“封建”式的帮口首领,摇身一变为现代“工人领袖”或党的支部书记,进一步强化了工头的地位。党组织并没有真正深入工人群众。而工头转化来的“工人领袖”在党组织和工人群众之间,难免上下其手。一面挟党的权威以令工人,一面借助工人群众的名义胁迫工会和党。

这种上下其手的问题,首先就是表现在罢工救济费上。

(三)工运的经济和武力基础

工运需要解决四个经济问题,一是罢工补贴,二是因为罢工而被开除的工人的生计,三是由此产生的工头揩油问题,四是雇用党员问题。

工人阶级没有多少积蓄,罢工期间资本家不可能给你发工资,这时候要让罢工能维持下去就必须筹款对罢工工人发放补贴或者说生活费。

发放补贴的时候必须避免重复领取,五卅运动期间,总工会要求工人从其包工头或拿摩温那里开出证明,凭证发放一周补贴。但是对于打零工的人(如野鸡码头工人)来说这就不那么简单了。所以一度出现码头装卸工人冲击上海总商会、抗议商会拖欠罢工经费的事件。

另一方面,“罢工要发救济费”逐渐成为理所当然的观念,如上海区委曾总结:小沙渡工潮如有救济费就不至于完全失败[xlvi]。也就是说,上海区委也认为,罢工的成败很大程度上取决于救济费的有无或多少。

结果,基层党组织在鼓动工人罢工时,往往轻易对工人许诺说:“你们倘若能够罢下来的话,则上总可借机几千或几万元。”罢下来以后,因无法兑现承诺,工人极为不满。区委批评这种做法为“幼稚的煽动”[xlvii]。

罢工之后,往往接踵而至的是罢工骨干被开除。而且这些骨干人员往往是中共党员。这些失业党员,工会和党组织无法接济,导致失业党员“对团体怨望”,甚至到区委和工会“闹事”[xlviii]。如小沙渡厂罢工结束后,资方开除了罢工中的大批首领。失业工人向工会要求:出钱给他们做生意;派他们到工会工作;工会替他们重新找工作。工会无法满足他们的要求,他们常常在马路上、工房中将工会和部委负责人包围,甚至殴打[xlix]。

当时中共对于失业工人党员如何救济,也无良策。陈独秀说:在欧洲,失业工人必更革命;在中国则失业者易于反动[l]。上海区委的看法则是:欧洲失业工人多为经济失业,而中国则多为政治失业,为党、为运动而失业,此种失业,党非管不可,如不管,则同志将不敢工作[li]。但上海区委也只能有选择地救济少数失业党员。[lii]

既然工运需要大量的经费作为基础,那么经费的往来免不了要面临“揩油”。特别是前文提到的工头是党和工人的中间人,起到了隔绝上下的作用,工头揩油也就成了工运中的重要问题。

中共上海区委将这一现象称为“五卅恶习”。五卅运动期间,国内外各方为支援上海工人罢工而募集的捐款超过300万大洋[liii],大约相当于中央政府全年经费开支的一半。捐款大部分用于工人的生活补贴,但是“工人领袖”也从中“揩油”不少。有了这样的“经验”,工头便认为只要能发起大规模的罢工,必能得到社会各方的捐款救济,他们便好从中“揩油”。1926年八九月间的小沙渡日厂工潮,便是完全应“工人领袖”主动发起、也自始至终受“工人领袖”控制,而党组织只能被动跟进的一次运动。

事后,上海区委分析认为:“许多(工人)领袖以为罢工便是他们揩油的机会来了……(工人)领袖们的坏习惯太多。这些坏习惯可以说在五卅运动中养成。事情还没有做好,就要钱揩油,视为正当……这次工会与党都没有钱,他们就常常表示不满。”[liv]

工头希望“揩油”,工会和党也快速雇佣化,因为在五卅运动中,工会“几乎全变成为发钱的机关,工会内负责人员,亦几完全变为发放救济费的特派员。工人入会,似亦专为救济费而来,甚至于会内要叫一工友送封信往数百步之外的地方亦非先给他以钱不可”[lv]。

在党内也是如此,中共只有五年党龄时,雇佣劳动化问题已经十分令中共头痛。下级负责同志要有钱才工作[lvi]。“在党内部负责同学……雇佣性质格外厉害,你骂他也好,打他也好,只要不裁他生活费,此重任永远不会提起精神,到了裁掉生活费,他就发现各种不好的景象”[lvii]。

最后,工运还需要暴力基础,一方面抵抗镇压,一方面进行内部管理、严肃纪律,避免内部出现叛徒或者动摇者。一般来说是通过组织纠察队的形式。如“五卅”烈士顾正红,有一位在帮的亲戚,背着总工会与日本厂主讨价还价,40位总工会就差队员在一个晚上冲入他家,将他拖到办事处,狠狠揍了他一顿。

三、中共的农民运动

如果说缺少教育的工人阶级觉悟很低的话,农民种这一问题就更加严重了。对于中共来说,农民中的落后、不觉悟甚至各类反动思想,是非常棘手的事情

(一)革命与宗族

1、农民信仰富翁、“大耕家”

虽然民国时的农民生活非常困苦,但是发动农民向地主夺取土地并没有那么容易。中共发现当时农民的阶级观念非常淡薄,反而乡土观念重,对于所谓“大耕家”比较信仰。

如陆丰东南部一区委在接到上级党部要求大杀反革命的命令后,召集大会积极布置,并指定专人进行。未料被党组织指定去杀反革命的农民回家后几次欲悬梁自杀,人问其故,他回答说:“共产党要我杀乡里的人,倒不如自己死去还了得”。即使在农民运动发动较早的陆丰地区,仍有一些农民以为土地是地主用钱买来的,将它没收觉得有点过激[lviii]。

番禺县委在给省委的报告中提到农民多有信仰富翁的心理[lix],“当地贫苦农民往往做事都要大耕家带头,他们乃敢随之。他们依赖大耕家的心理,非常难以打破。”[lx]而农民所依赖和信仰的“大耕家”,正是中共眼中的豪绅地主。

于是出现了一个诡异的情况,理论上土地越集中,越是有地主豪强的地方压迫越深,但是相应地,中共的组织力量却也不容易渗入。对于二十世纪二十年代的中共,参加革命踊跃的往往是一些偏僻的、自耕农为主的小村;而地主势力占统治地位的大乡村,中共势力反而不容易打入,农民所受族长、耆老等豪绅地主的控制。

2、农村党组织的村落性、宗族性、落后性

由于中共组织的渗透度和当地农村地主的控制力相关,因此,中共的农运必然出现“赤色乡村”和“白色乡村”的区别。赤白乡村之间相互仇视,“革命”和传统的宗族矛盾、农村械斗互相重叠,难分彼此。有些地方的农民踊跃到别的乡村去打土豪,而不杀自己乡村的地主豪绅。

广东省委指出“因为广东异姓间械斗的封建习性最深,因此在屠杀反动派的时候,还是旧的械斗的宿怨、封建的遗毒,使到一村一村的人整个的(被)屠杀或逃走。”[lxi]广东省委在分析海陆丰、普宁、惠阳等县革命受挫的原因时,认为“以前各地所谓群众的斗争,实际上是小豪绅所领导的对大豪绅的乡村械斗,以致造成今日乡村的分化远过于阶级的分化。党实在此等乡村械斗中生长起来的”[lxii]。省委在给琼崖特委的信中也指出:“琼崖以前因为反地主阶级的观念甚为模糊,所以始终一切都不免乡村械斗的色彩。”[lxiii]

另一方面,由于农民阶级观念淡薄、乡土观念重,中共在农村发展党员虽然鄙视农民的封建意识,但是另一方面又鼓励基层党组织利用血缘、地缘等传统社会关系去大力发展党员。如广东省委在给下级党委的指示中,鼓励党员通过亲戚朋友邻里关系吸收同志,还提示可以通过诸如结拜把兄弟、开教馆(私塾)、教拳头和秘密结社等方式及旧式行会、同乡团体去发展组织[lxiv]。有的县委还要求党员“注意训练自己的老婆,发展农妇同志”[lxv]。由于农民交往圈狭窄,农村党员在发展组织时,基本上是在自己的家族、亲友、近邻和同村村民中进行,借助、依附于传统的社会人际关系网络。一些知识分子出身的基层干部,往往来自于地主富农家庭,他们则利用农民对读书人和乡绅的信仰来开展工作。二十世纪二十年代的中共组织的发展,受到血缘、地缘、亲缘等传统社会关系的制约和影响;在党组织内部,各种社会关系交错混杂,亲戚、邻里、同学、故旧等瓜葛穿插其间。在一些地方,党员的发展明显带有村落性和宗族性。有的地方甚至出现了全村入党(或者多数入党)的“共产村。”

党在改造农村的同时,也在被农民改造着。

(二)薄弱的理论认识水平

由于农村整体的落后,在农村发展党组织不得不依靠旧的封建的组织,因此农村党员理论认识水平非常薄弱。表现在几个方面:

1、党是什么?

大革命时期农运基础较好的地区,农民对中共已有一些粗浅的认识,如认为共产党是“穷人的党”等,但总体而言,当时广东农民对中共的认识程度相当低。如在海陆丰、顺德、廉江、化县、遂溪等地,不少农民党员分不清农会与共产党的区别,以为农会便是共产党[lxvi]。在陆丰,2000余名党员中,“同志不明党是什么的甚多”[lxvii]。在惠来,四一五事变后,党组织在举行暴动建立苏维埃政权时,吸收党员上千人。“这一千多党员中,竟有九成不懂得共产党是什么一个东西”[lxviii]。很多党员对党缺乏基本认识,连什么叫做共产党都不能十分了解[lxix]。一些党员甚至不清楚自己有没有加入共产党[lxx]。

2、洋“概念”太多了

这个问题倒不仅仅是农民的文化水平低,党中央和省委的文件通告,的确也是文字深长、晦涩难懂,有时候中央通告连省委委员也都不能理解。1928年12月中央巡视员毅宇再给中央的报告中提到:广东省委“最近对政治问题常讨论,但对于反帝通告讨论结果甚坏,一方面是同志对国际情形太不懂,而另一方面是中央通告太长了,包括的“概念”太多了”[lxxi]。

像“苏维埃”这样的洋“概念”对于当时的中国农民,自然犹如天书。即使在已经有三年历史的鄂豫皖苏区,“苏维埃”的含义还不为一般农村党员和人民所了解,有的认为“苏维埃”是苏兆征的别号,有的认为“苏维埃”是苏兆征的儿子[lxxii]。

(三)谈点经济基础

1、党员养党,还是党养党员

从党的原则来讲,无产阶级政党要求“党员养党”,但既然党是无产阶级政党,多数党员是穷人,则客观上只能“党养党员”。

对于当时的革命者来说,谋生与革命常常是难以兼顾的。如云浮县委书记再给省委的报告中写道:“对于各支部的负责同志未有全力的工作,其原因不做工冇饭食,对于经济非常痛苦。”[lxxiii]

而养专职革命干部并不便宜。如二十年代末,广东一些县委的经费预算每月一二百元不等。开支项目中,最主要的是县委委员和巡视员的生活费。如惠阳县委每月预算为250元,内种伙食费135元,交通费50元,宣传费15元,杂费50元[lxxiv]。所谓杂费,主要用于县委委员的医药费以及购置衣服、鞋、雨具等费用。县委每月预算中约有70%—80%用于县委委员的日常生活开支。

在国共合作时期,由于有政权支持,可以依靠政权获得财政的补贴,以及共产国际的资助。但是国民党清党反共之后,就越来越需要自力更生解决经费。为此,当时流行“捉猪”,也就是对土豪绑票之后勒索。各县县委、区委甚至一个支部,都忙于计划“捉猪”,动员群众等革命中心工作被搁置一边[lxxv]。在海陆丰,因富有阶级多半已跑了,特委为了筹款,饥不择食,所捉的“猪”只是稍有资产者,甚至自耕农都捉,农民群众中目之为“赤色土匪”。

2、入党谋生

与工人中的普遍想法相同,在农村中许多人入党也是抱着入党谋生的观念。东江特委再给省委的报告中,批评党员存有两大错误观念:一是把党看做就机会,以为你党可以有钱给他,当白色恐怖厉害时,党的财政来源断绝了,他们也离开了救济会了;二是雇佣革命观念,“在哪些财政来源容易的地方,一般同志对于金钱观念非常厉害,无钱不做工,路不过一二十里,每送一信非一二元不可”[lxxvi]。有些地方,农民不是因为地主压迫而是因为自然灾害而要求入党谋求生路。如南雄县委报告,1928年2月暴动之所以发展快,是因为上年早稻不熟,许多村庄粮食恐慌。一些村庄要求全村加入共产党,因为暴动“吃大户”可以在短期内解决吃饭问题,后来这些农民均受地主诱惑而反动[lxxvii]。还有如海丰苏维埃初建时,因党员分得的土地比普通农民多一倍,于是农民为了分双份田而纷纷要求入党[lxxviii]。

3、革命与眼前利益

阶级观念淡薄的农民群体多讲求眼前实际利益,谋求立刻兑现的报酬。打土豪分田地、暴动建立苏维埃虽然符合农民的长远利益,但是有时候可能与眼前利益相冲突,不能理解阶级利益的农民,也可能干脆不认为这有什么利益在。在宝安,农民不愿因参加暴动而影响农作,“盖他们认为暴动斗争,究竟得到了什么利益尚不知到(道),如果抛弃田工,即眼光光看到了损失利益。”[lxxix]

而即使真正发起了暴动,农民也更看重个体利益而非群体和阶级的利益。各地暴动时,农只对抢劫“反动乡村”的财物感兴趣[lxxx]。有的地方在暴动时,因绝对不准农民抢掠,农民认为暴动对自己有损无益,便不愿继续暴动[lxxxi]。广东省委为了广泛发动群众,只要指示各地在暴动时,让群众自由攫取财物,决不可去阻止他[lxxxii]。有时为了获得农民支持,不得不迁就农民的落后价值观。

(四)经济斗争与政治翻身

面对阶级意识淡薄、认识水平薄弱、宗族关系盘根错节的农村,在农村运动中,中共将打碎旧权威、建立新权威(或者说所谓“政治上翻身”)放在了比平均地权更重要的位置。

当然,对于共产主义者来说,分田到户这样的小农经济政策原本就并非其真正的经济主张,特别是中国这样人口密度较高的社会,即使均分土地也不能改善多少农民的生活。土改的真正作用是重建了基层权威,为之后中共进行农业集体化,并抽取农业的剩余价值支持工业发展提供了基础。

1、分田的重点是什么

在解放战争时期的土改斗争中,康生率工作组进驻郝家坡,一方面承认村里的地主在经济上已经“大大削弱”、“土地问题解决了”,但又强调,地主阶级在政治上还没有被打倒。因此他声称:打倒地主阶级的问题,“如果只从经济上看,那就犯了绝大错误”,主张“我们不但要从经济上把他打垮,而且要从政治上打垮他”。其政治上打垮地主的方式,就是要进行诉苦清算斗争,组织农民批斗地主。并且鼓励农民使用暴力,打耳光、跪瓦渣、浇毛粪、剥衣服……用康生的话来说,就是“教育农民敢于同地主撕破脸斗争,要把地主的气焰打下去”[lxxxiii]。

其实,这种暴力土改的手段并非康盛的郝家坡经验始。苏维埃革命时期不论,仅在1934年—1944年根据地减租减息运动中,许多根据地因为强调“大胆放手”,就到处出现了乱打乱斗的局面。这在很多回忆录和土改问题的相关著述中都可以看到。

2、小地主小农的海洋

暴力土改是术而非道,反映这个方面的另一点,是当时划分阶级的方式。当时的中国实际上是小地主、小农的海洋,两者之间边界模糊,流动频繁,而真正民怨沸腾的大地主不仅分布不均匀,而且与小地主在政治地位、经济地位、生活方式等方面完全不同。但是出于斗一遍重建权威的需要,在划分阶级时,按比例划分阶级,小地主富农也受到一样的冲击。可以说,中共领导的土改和地主的“罪恶”无关,尤其和占地主的小地主的“罪恶”无关,而是为了在一个落后农业国实现社会主义所必须的过程。

毛泽东1930年对江西寻乌农村调查后曾得出这样的结论:“以地主全数为一百,则大地主(租五百石以上)占百分之一,中地主(租两百石以上的)占百分之十九,小地主占百分之八十。大地主人数很少,在全县不显特别作用。[lxxxiv]”

陶直夫(钱俊瑞)1934年统计的数据:

当时全国地主,240万户(农户总数的4%),共占地7亿亩(可耕地面积的50%)。这意味着户均耕地面积290亩,平均水平仅为中等地主[lxxxv]。

按照1937年国民政府土地委员会,调查的16个省163个县129.5万农户情况:户均占地120亩以下者,占98.66%,人均占地16亩以下者,占99.62%[lxxxvi]

但请注意户均水平和人均水平完全是两个概念。许多家庭是依靠不分家,靠几十人、上百人的人口共同持有的土地才保持了较大规模的家庭地产。如东北虽有许多大地主,但正如当年的调查者所说:“人口众多,二三十口、四五十口,以至七八十口、一百余口,几世同堂的大家庭在东北农村中到处都有”[lxxxvii]。如果不计算人均土地,只计算户均土地,很难说清楚到底谁是剥削人的地主,谁是大规模的小农。

黄道炫对东南地区土地占有情况的研究也显示,“东南地区乃至长江三角洲集中占有巨大规模土地的大地主很少,占有数十亩土地的中小地主占绝大多数”。如附件南平县地主占地最多,人均21.76亩;浙、皖、闽、苏南235个县略次,地主人均占地14.26亩;浙江76个县再次,地主人均占地7.96亩;附件66个县又次,地主人均占地7.74亩;浙江东阳区8个村,地主人均占地仅3.918亩;附件古田、福州鼓山、沙县3县,地主人均占地更只有2.1亩。[lxxxviii]

五十年代解放军对中南区100个乡的调查统计,河南地主人均占地最高21.29亩,最低6.31亩;湖北地主人均占地最高12.11亩,对子2.63亩;江西地主人均占地最高21.10亩,最低3.58亩;湖南地主人均占地最高10.06亩,最低3.74亩。广东地主人均占地大约5.7亩上下,广西地主人均占地大约7.5亩上下。55个乡统计,地主人均占地8.37亩[lxxxix]。

实际上,传统的中国农业社会,大地主和小地主,在财产制度、政治权力、生活方式上是完全不同的,小地主很难上升到大地主。倒是小地主和小农之间却没有明确的区别和边界。

和欧洲的贵族世袭和限制土地买卖不同,中国的农业社会很早就实现了土地自由买卖、诸子均分、科举取士等制度。因此欧洲的地主阶级是和封建等级相绑定的,不可避免地充斥着大地主,而几乎没有小地主的生存空间。但中国的小农经济体制却周期性地(通过诸子均分、土地买卖等)分解着大地主,又不断在小农种制造(力农致富的)小地主。而中国的大地主的确是另一个世界,他们往往是官宦世家,和政权关系密切,同时人均土地亩数很高,能够实现超经济剥削。在当时的中国,大小地主其实完全不能等量齐观。

总结:

中共初期一度被意识形态所束缚,但是在严酷的斗争面前,不得不采用实用主义,注意吸收知识分子(自然不得不吸收大量小地主和富农),但是这仅仅是残酷斗争下的实用主义选择,并没有在理论上进行清算,因此一旦环境放松,就重新开始纠结成分问题了。

此外,受制于当时中国落后的现实,这种实用主义的手段还有不少成分是向落后、封建的群众的妥协,和单纯的权谋艺术。我们一方面要学习当时的共产主义者实事求是的精神,另一方面也要意识到时代的变迁,条件的变化,当时的许多做法并不能直接照抄。

[i] 孙中山:《批邓泽如等的上书》(1923那年11月29日),《孙中山全集》第8卷,第458页;《中国国民党第一、二次全国代表大会会议史料》(上),第21页。

[ii] 孙中山:《三民主义·民生主义》,《孙中山全集》第9卷,第358页、384页、386页。

[iii] 《关于共产党的组织章程决议案》(1922年7月,《中共中央文件选集》(1)第57-58页)。

[iv] 《上海区委会议记录》(1925年8月25日)《上海文件》乙1,第124页。

[v] 《上海区委通告,枢字第二号》(1925年8月29日),《上海文件》甲1,第3-4页。

[vi] 《上海区委召开各部委书记会议记录》(1926年4月3日),《上海文件》乙2,第15-16页。

[vii] 《上海区委召开支部书记会议记录》(1927年1月1日)、《中央、上海区联席会议记录》(1927年1月10日),《上海文件》乙5,第244、318页。

[viii] 《上海区委召开各部委书记会议记录》(1926年9月12日),《上海文件》乙3,第400页。

[ix] 《上海区委全体委员会议记录》(1926年6月18日),《上海文件》乙2,第275-276页。

[x] 王奇生《党员、党权与党争:1924—1929年中国国民党组织形态》,第一至第三章。

[xi] 《团上海地委工作进行计划》(1926年1月),《上海文件》甲8,P208

[xii] 《团上海地委关于青年运动与今后团的工作方针》(1927年1月)、《团上海地委关于一九二六年十一、十二月两个月工作报告》(1927年1月),《上海文件》甲8,第403、414页。

[xiii] 《上海区委组织部各项统计表》(1926年4月),《上海文件》甲3,第205-206页;《上海区委召开活动分子会议记录》(1926年9月25日),《上海文件》乙3,第510页-511页;《中央、上海区委联席会议记录》(1927年1月10日),《上海文件》乙5,第316页。

[xiv] 《引翔港部委关于各支部情况、群众运动及国民党工作的报告》(1926年10月1日),《上海文件》甲4,第82-85页

[xv] 《上海人力车夫生活状况调查报告书》,《社会半月刊》第1卷第1期(1934年)P103、107

[xvi] 《上海区委关于怎样做部委组织工作的报告》(1926年10月25日),《上海文件》甲1,第442-443页。

[xvii] 相关数据参见Woolley,Barry:Adherents of Permanent Revolution,University Press ofAmerica,1999,Chapter 5.

[xviii] 陈耀煌:《共产党·地方菁英·农民——鄂豫皖苏区的共产革命(1922—1932)》,台北,政治大学历史学系,2002年。

[xix] 《毛泽东农村调查文集》,第272页。

[xx] 《赣西南会议记录——关于组织问题》,1930年10月13日,江西省档案馆编:《湘赣革命根据地史料选编》(上),江西人民出版社1984年半,第143页。

[xxi] 参见戴向青、罗慧兰:《AB团与富田事变》,河南人民出版社1994年版,第81—83页。

[xxii] 《毛泽东农村调查文集》,第127-129页。

[xxiii] 薛冶生:《叶剑英光辉的一生》,解放军出版社1987年版,第225—228页。

[xxiv] 参见《中共中央关于土改和整党问题给晋察冀中央局的指示》,1948年2月23日,《中共中央在西柏坡》,第386—387页。

[xxv] 参见戴其萼、彭一坤:《陈赓大将在解放战争中》,解放军出版社1985年版,第158—162页。

[xxvi] 河北省档案馆藏档,572/1/35/3;河北省档案馆藏档,572/1/84/6.

[xxvii] 《上海区委召开知识分子会议记录》(1926年8月1日)、《上海地委会议记录》(1925年5月8日),《上海文件》乙3,第201页—202页;乙1,第102页。

[xxviii] 《上海区委召开各部委书记会议记录》(1926年7月3日)、《上海区委特别扩大会议记录》(1926年7月26日),《上海文件》乙3,第29、156—157页。

[xxix]《上海区委召开各部委书记会议记录》(1926年7月3日),《上海文件》乙3,第26页

[xxx] 邓中夏:《五卅运动》,《五卅运动史料》第1卷,第43页。

[xxxi]《上海区委召开各部委书记会议记录》(1926年5月15日),《上海文件》乙2,第121

[xxxii] 《上海区委组织部关于沪区形势分析及巩固党组织的报告》(1926年9月),《上海文件》甲3,第425页。

[xxxiii] 中国社会科学院编:《上海民族机器工业》,北京,1979年,第59—60页;《上海船厂工运史》,上海,1984年,第16页。

[xxxiv] 《北华捷报》1879年11月4日;《中国近代化工业史资料》,第1卷,第1247—1248页。

[xxxv] 中国社会科学院编:《上海民族机器工业》,第19页。

[xxxvi] 李次山:《上海劳动状况》,载《新青年》第7卷第6期(1920年),第44页。

[xxxvii] 《民国日报》1920年6月21日。

[xxxviii] 上海社会科学院经济研究所编:《江南造船厂厂史》,南京,1983年,第154—155页。李次山:《上海劳动状况》,载《新青年》第7卷第6期(1920年),第37页。

[xxxix] 陈港:《上海港码头的变迁》,上海,1966年,第46—47页;《上海港史话》,上海,1979年,第297页。

[xl] 《上海舞潮案内幕》,上海,无日期。

[xli] 李次山:《上海劳动状况》,载《新青年》第7卷第6期,1920年,第76—77页;薛畊莘:《近代上海的流氓》,载《文史资料选辑》1080年第3辑,第171—172页;上海市卫生局编:《上海市清除粪便工作概况及改进计划》,上海,无日期;《申报》1912年6月22日、23日、24日、25日、27日、28日、29日、30日;朱梦华:《旧上海的四个废品大王》,载《上海地方史资料》第3期,1984年,第162页—163页。

[xlii] “谢青斋(音)访谈录”,1925年2月25日,上海社会科学院历史研究所工人运动档案。

[xliii] 《上海邮政职工运动史料》,上海,1986年,第1卷,第56页。

[xliv] 《上海工人三次武装起义研究》,上海,1987年,第156—157页、209页。

[xlv] Jean Chesneaux,Chinese Labor Movement,chap.14.

[xlvi] 《上海区委主席团临时会议记录》(1926年7月31日),《上海区委全体委员会议记录》(1926年9月17日),《上海文件》乙3,第195、427—428页。

[xlvii] 《各地工作的缺点和教训》(1926年7月15日),《上海文件》甲1,第276页。

[xlviii] 《上海区委主席团会议记录》(1926年5月7日),《上海区委召开各部委书记会议记录》(1926年5月8日),《上海文件》乙2,第85、9699页。

[xlix] 《王炎夏同志关于小沙渡九月份罢工后的情况报告》(1926年10月5日),《上海文件》甲4,第258—259页。

[l] 《中共中央、中共上海区委联席会议记录》(1926年6月17日),《上海文件》乙2,第254—255页。

[li] 《上海区委全体委员会议记录》(1926年6月18日),《上海文件》乙2,第277页。

[lii] 如1926年12月11日上海区委决定:现在失业同志有70人,如每人给5元,要350元。现只好照每人5元分发。见《上海区委召开各部委书记会议记录》,《上海文件》乙5,第56页。

[liii] 李健民:《五卅惨案后的反英运动》,台北,中研院近代史研究所专刊,1986,第164—168页。

[liv] 《小沙渡日厂罢工的经过与教训》(1926年9月20日),《上海文件》甲1,第357—258页。

[lv] 《上海区委通告,胡字第四号》(1925年11月30日),《上海文件》甲1,第80—81页。

[lvi] 《上海区委全体委员会议记录》(1926年7月23日),《上海文件》乙3,第129—130页。

[lvii] 《上海区委主席团会议记录》(1926年9月10日),《上海文件》乙3,第387页。

[lviii] 《海、陆丰十月暴动略记》(1927年12月)、《广东文件》甲7,第292—293页。

[lix] 《中共番禺临时县委四月份给省委报告》(1928年5月),《广东文件》甲32,第98—100页。

[lx] 《中共番禺临时县委四月份给省委报告》(1928年5月),《广东文件》甲32,第98—100页。

[lxi] 《中共广东省委致东江特委并转全体同志信》(1928年1月24日),《广东文件》甲8,第172页。

[lxii] 《中共广东省委致东江特委信》(1928年7月7日),《广东文件》甲11,第67页。

[lxiii] 《中共广东省委》团广东省委致琼崖特委信》(1928年9月25日),《广东文件》甲12,第294页。

[lxiv] 《中共广东省委扩大会议党的问题决议案》(1928年4月13日),《广东文件》甲9,第228页。

[lxv] 《中共兴宁县委的报告》(1928年1月20日),《广东文件》甲31,第147页。

[lxvi] 《中共南路特委给省委的第一号报告》(1928年4月26日),《广东文件》甲23,第234页;《中共广东省委扩大会议党的问题决议案》(1928年4月13日),《》光东文件甲9,第223页;《中共广东省委致顺德县委信》(1928年8月6日 ),《广东文件》甲12,第101页。

[lxvii] 《中共陆丰县委给省委的报告》(1928年),《广东文件》甲30,第140页。

[lxviii] 《中共东江特委给省委的报告》(1928年6月24日),《广东文件》甲26,第161、162页。

[lxix] 《组织报告大纲——邓凤翱关于东江情况给中央的报告》(1920男7月7日),《广东文件》甲29,第394页。

[lxx] 《中共东江特委徐国声给中央的报告》(1930年7月17日),《广东文件》甲29,第434页。

[lxxi] 《中共中央巡视员毅宇给中央的报告》(1928年12月31日),《广东文件》甲13,第450页。

[lxxii] 张国焘:《我的回忆》(3),第84—85页。

[lxxiii] 《中共云浮县委给省委的报告》(1928年6月24日),《广东文件》甲26,第181页。

[lxxiv] 《中共惠阳县委给省委的报告》(1928年6月11日),《广东文件》甲31,第263页。

[lxxv] 《中共广东省委给东江特委信》(1929年4月7日),《广东文件》甲14,第266、267页。

[lxxvi] 《中共东江特委给省委的报告》(1929年8月2日),《广东文件》甲27,第187页。

[lxxvii] 《中共南雄县委给省委报告》(1928年4月),《广东文件》甲32,第58页。

[lxxviii] 《关于海陆丰的失陷与当前形势的报告》(1928年3月),《广东文件》甲26,第103页;《中共广东省委第二次扩大会议关于党的组织问题决议案》(1928年11月),《广东文件》甲13,第194页。

[lxxix] 《中共宝安县委给省委报告》(1928年5月2日),《广东文件》甲32,第279—280页。

[lxxx] 《中共陆丰县委给省委的报告》(1928年),《广东文件》甲30,第129页。

[lxxxi] 《中共兴宁县委的报告》(1928年1月20日),《广东文件》甲31,第141—142页。

[lxxxii] 《中共广东省委致潮阳县委信》(1928年1月30日),《广东文件》甲8,第247—248页。

[lxxxiii] 张稼夫:《康申忆逝》之二,《中共党史资料》第8辑,中共党史出版社1987年版,第206—207页。

[lxxxiv] 毛泽东:《寻乌调查》,1930年5月,《毛泽东农村调查文集》,人民出版社1982年版,第127页。

[lxxxv] 参见陶直夫:《中国现阶段的土地问题》,《钱俊瑞选集》,山西人民出版社1986版,第225页。

[lxxxvi] 参见《土地委员会关于全国土地分配状况的调查报告》,1937年1月,《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编(财政经济·七),江苏古籍出版社1994年版,第1—4页。

[lxxxvii] 《东北农村调查》,第48页。

[lxxxviii] 参见黄道炫:《1920—1940年代中国东南地区的土地占有》,《历史研究》2005年第1期。

[lxxxix] 参见中南军政委员会土地改革委员会编:《中南区一百个乡调查统计表》,1953年2月,第20—25、344页。