《南德意志时报》报道:

跃下

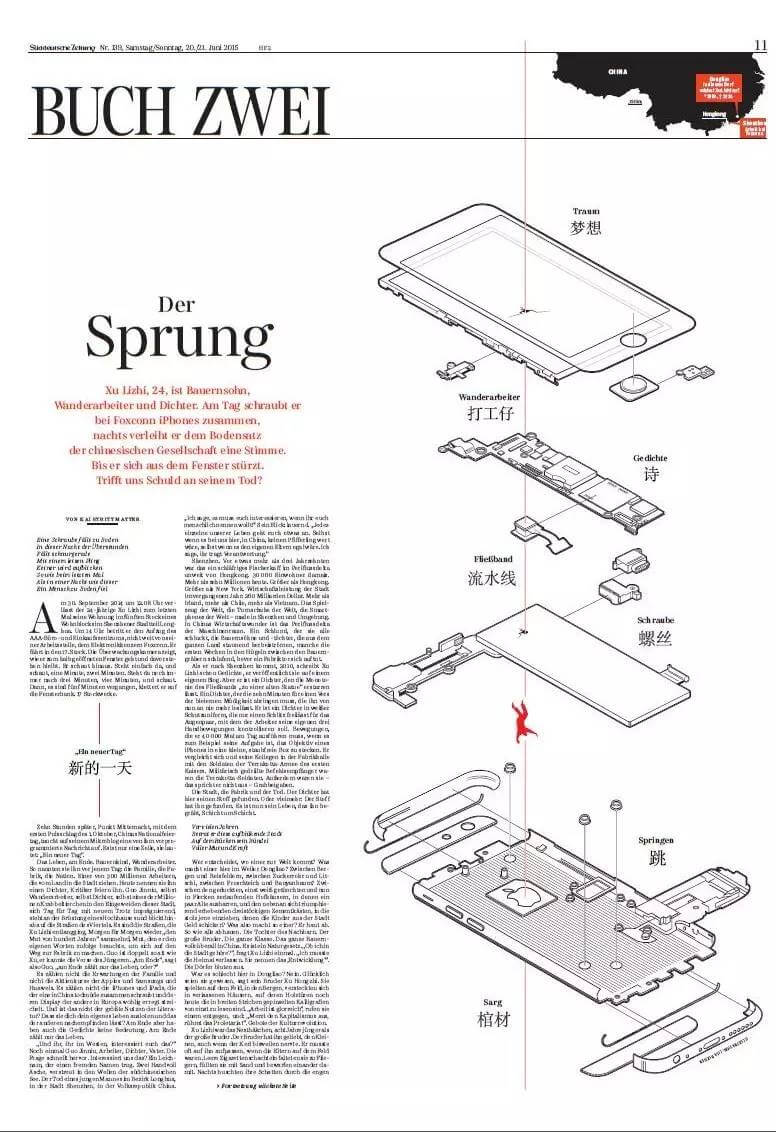

许立志,24岁,农民的儿子、打工仔、诗人。白天他在富士康车间给苹果手机拧螺丝,晚上他写诗抒发中国社会底层的心声,而最终他从窗台一跃而下。对于他的死,我们有过错吗?

(张晗/译)

在这个加班的夜晚

垂直降落,轻轻一响

不会引起任何人的注意

就像在此之前

某个相同的夜晚

有个人掉在地上

10小时后,正好午夜12:00,随着十一国庆节的来临,在他的微博里出现了一条他编好的消息。只有一行:“新的一天”。

这个打工仔的生命结束了。在他去世之前,这个国家、他所在的工厂和他的家庭都是这么称呼他的。他是3亿农民工的一员。今天,他们把他称作诗人,评论家赞美他。郭金牛,另外一名农民工诗人,也是这个城市内脏里数百万蚁族中满怀倔强的一员。他站在一栋高楼的护栏旁,俯视着这个小区的街道。每天早晨许立志都要鼓起“几百年的勇气”,用他自己的话说,只有这样的勇气才能帮助他沿着这条路走到工厂。郭的年龄是许的两倍,他很熟悉这个比他年龄小的年轻人的诗句。郭说:“最终,最终的讲述者总是生活,要不然呢?”

打工诗人,郭金牛

讲述者不是家人的期望,不是苹果、三星或华为的股价。讲述者不是使部分中国人累死累活、而其在欧洲的促销活动又使另一部分人激动不已的苹果手机或平板电脑。启发人们去探索生活的深度,让其他人产生共鸣,这难道不是文学作品最伟大的功能吗?诗歌终究是没有用的,最终的讲述者只有生活。

“那你们,西方的你们,也对这个感兴趣吗?”郭金牛又问,这个工人、诗人、父亲,问题从舌尖滚出。在中国,一个住在深圳龙华区的年轻人死去了,两捧骸土被撒在南海的海波里。我们对这个有着陌生名字的尸体感兴趣吗?

“我想说,它必定会引起你们的兴趣,如果你们还把自己称作人的话!”他的眼神在倾注着。“或多或少,我们每个人的生活都和你们有关系。即使它在中国一文不值,即使他自己的父母也抱着无所谓的态度。我想说,你们要承担责任。”

深圳。三十多年前这里还是离香港不远的珠江三角洲一个沉睡的小渔村。那时这里生活着三万居民。今天则超过了一千万。比香港还多,比纽约还多。去年这个城市的生产总值是2600亿。比爱尔兰,比智利,比越南整个国家的生产总值还要高。全球的玩具、全球的运动鞋、全球的智能手机都来自深圳及其周边地区。珠江三角洲是中国经济奇迹中最活跃的部分。它无所不吞,农民的儿子和女儿以令人惊讶的速度涌向这里,到工厂打工前一周,很多人还睡在乡间。

2010年来深圳之前许立志就已经在写诗了,并发布在自己的博客上。单调的流水线使这位诗人凝固成一尊“古老的雕塑”。十分钟写一行诗能使他摆脱自当工人以来就未能摆脱的沉重的疲惫。他是一个穿着白色防护服的诗人,穿上这件衣服他就只有一双眼睛露在外面了,他控制自己完成三个动作。这动作他每天要重复四万次,将苹果手机插入一个很小的无尘的盒子里。他把自己和车间同事比作秦始皇的兵马俑。这些陶俑士兵是钻孔命令的接收者,另外他们还是——他没有说出来——殉葬品。

城市、工厂和死亡。诗人在这里找到了他的素材。更有可能:素材找到了他。生活,埋葬了他,一层又一层。

多年前

他背上行囊

踏上这座

繁华的都市

意气风发

是谁决定了一个人出身的地方?东寮村的人在干什么?在大山和稻田之间,在甘蔗林和荔枝树之间,在蛙塘和榕树之间,在低矮的曾经粉刷成白色而如今破败不堪的农舍间。一些老人死守着旧屋,旁边胜利者炫耀似的耸起三层楼房,主人骄傲地搬进新居,他们的孩子则从城里寄钱回来。在这里能干什么呢?于是他离开了,和其他人一样离开了。邻居的女儿、哥哥、整个阶层、中国整个农民阶层。这是自然规律。“我属于城市吗?”许立志有一次问。“我必须离开家乡。他们把这叫做‘发展’”。农村败落了。

东寮村难道不好吗?不。他们曾经很幸福,他的哥哥许鸿志说。他们在田里、山间玩耍,在破败的房子里捉迷藏,房子的木门上用毛笔写着至今仍然清晰可辨的字。“劳动最光荣”的口号,还有“打倒资产阶级,无产阶级光荣”,文化大革命时期的标语。

许立志是家里最小的孩子,比哥哥小八岁。哥哥很疼他,尽管他有时闹得哥哥很烦。父母下地干活的时候哥哥就照顾他。他们把烟盒折成飞机,塞些沙土在里面,往对方身上扔。晚上他们的身影穿梭在小村窄窄的巷子里。“我们玩捉迷藏,有时候打仗,在树林里互相追赶,”许立志写道,“有时还会不小心踩死一只雏鸡。”父亲会拉椰胡,一种两根弦的乐器,母亲是一名基督教徒,会给他们念《圣经》。她对这些外国故事懂得并不多,只是觉得:这能给他们带来安慰,能武装他们的心灵,抵御外面的世界。

学校在玉湖镇,在那里稻田和梧桐树的绿意消融在石膏尘雾中。许立志在学校的表现并不突出。在语文老师的印象中,他是一个过于封闭的孩子:“有一点叛逆,这就是他。”他和其他男孩一样也很喜欢读武侠小说、“水浒”和“三国”。有段时间他迷上了选秀节目“快乐男声”,就是类似“寻找超级明星”一类的节目。许把选手的海报贴在墙上。“他也想成为一名‘快乐男声’”,他的哥哥说。许还求着哥哥给他买了一把吉他,但是后来他很快就放弃了音乐。在中考中他得了341分,太低了。玉湖的两千名学生中,每年能考上揭阳重点高中的学生不超过十个。“农村的学校教学质量不够好”,哥哥说,“我们和城里的学生相比机会更少。”父亲希望许立志能像他哥哥一样上职高,学习电脑维修技术。“他很无助,很伤心”,哥哥说,“大的世界,城市在吸引着他。”18岁,他跟着哥哥开始在镇上当学徒。19岁时他偶然读了中国当代著名作家余华的小说《活着》。

“我似乎从漫长的冬眠中醒来”,他在微博上写道。为了这篇短日记他在新浪微博注册了一个账号。“文学将我从痛苦和无助中拯救出来。”

20岁时他在镇上的一个店里卖验钞机。他习惯每月的最后一天理一次发。新发型,新快乐。“这样我在每月开始时总是充满希望的。”

2010年12月他做出决定。“新起点。一切重新开始”,他写道,“太阳升起,照亮脚下的路。”通往城市。

多年后

他手捧自己的骨灰

站在这城市的

十字路口

茫然四顾

一个公民开始漫游。从农村到城市、从田野到公寓、从昨天到明天。中国政府为深圳制定了宏伟的计划,打算将这个城市发展成高新技术的排头兵,苹果生产商富士康将会一步步用机器人取代流水线工人。但是城市机器人的心脏在跳动,其中就有一人名叫许立志。去年年底政府统计农民工的数量为27400万人,实际可能更多。他们是燃烧的煤,支撑着壶里水的沸腾。他们都在寻找。寻找出路,寻找自己的幸福。一个燃尽了,另一个补上,源源不断。

而许立志有一次却将这个地方称作“青春的一块墓地”,在他看来深圳的工人们是“在沼泽地里挣扎的蚂蚁”。工厂剥削工人,工人是城市发展的牺牲品。户口是在城市长久稳定生活下去的敲门砖。外来务工人员没有户口,即使20年之后也无法获得。没有户口,他们只能忍受自己的权利一直受到限制。他们的孩子不能在深圳上学,他们也不能获得保险。在这里每个工人都是流民。

“没有人强迫你来当打工仔”,有一次许立志的工长发火时说。我们能指责一个人的梦想吗?2011年2月17日是他在富士康上工第一天。“忙得连思考的时间都没有,也并不是那么糟糕的事情。”第二天他不好意思地记下自己的支出:一卷厕纸 3.5元,一顿饭4元,网吧8元,一小袋饼干1.5元。“我打算不再吃零食。但是很快就坚持不下去了……太美味了!”

每周一天休息。刚开始他四处游荡。“我找到了新大陆了”,他欢呼着:市图书馆。“现在我知道什么是有意义的生活了”。此外还有深圳最大的书城。“书的海洋啊!我应该从何处开始?”许亢奋地问道。他也去“书吧”,一个带有咖啡间的小书店,24小时营业,这是一片充满文化的宁静的绿洲,这样的书吧在台北、东京或纽约应该也有。学生们懒洋洋地坐在沙发上,沉浸在书本之中。炭烧咖啡从意大利咖啡机里流出。咖啡厅里还有新鲜果汁:金橘和柠檬汁,每杯38元。对他来说,这些太遥远了。

“对新来者而言必定是残酷的”,艳红说,“我觉得,在我们那个时代,出生在农村没有现在这么艰难。我出生在城市,38岁。当时我们和农村来的孩子之间的差距并没有这么大。我小的时候还穿过打补丁的裤子。”中国的贫富差距正急速扩大,农村一直打着社会主义的旗号——而一直是“世界上最不平等的农村”,这是国际货币基金组织三月份一篇报道的原话。

曾经在中国农村的孩子能够飞黄腾达。今天呢?“你基本上没什么机会”,艳红说,“你只要往周围看看,别人吃的什么,住的怎样的房子——你就会知道:你永远也无法达到那种生活。你永远也吃不到那些东西,住不进那样的房子。”

在书吧的玻璃门上写着一则格言:“即使城市陷入黑暗,这里仍然为你留着一盏灯。”一句承诺。对于许立志来说这曾经是痛苦的经历:城市承诺了,但并未履行诺言。

我咽下一枚铁做的月亮

他们管它叫做螺丝

我咽下这工业的废水,失业的订单

那些低于机台的青春早早夭亡

我咽下奔波,咽下流离失所

咽下人行天桥,咽下长满水锈的生活

我再咽不下了

所有我曾经咽下的现在都从喉咙汹涌而出

在祖国的领土上铺成一首

耻辱的诗

这个诗人谈论着铁、血和死亡。对于爱情他留下一句:“有过、路过、错过。”“我也想歌颂风花雪月,”诗人写道:“我谈到血,也是出于无奈。”他讲述着同他处于同一社会地位的人们,独自在异乡的丈夫、失足的女人。他讲述被城管四处追赶的河南籍商贩,来自四川的被大机器碾压的工人们。他讲述着“将废水灌入我们干瘪静脉”的城市。

人们可以将富士康称为一座工厂,就像把苹果称为电话一样。富士康鼎盛时期有130万员工,大部分是中国人。它不仅生产iPhone和iPad,还为亚马逊生产Kindle,为索尼生产PS,为微软生产Xbox,为任天堂生产Wii主板。据估计全世界约百分之四十的电子产品来自富士康的车间。

仅深圳龙华区建成20年的老工厂目前就有超过20万人,曾经有40万。在3平方公里的厂区分布着车间、宿舍、银行、超市、餐馆、篮球场、咖啡厅、游泳池和医院。工厂有自己的消防队、保安和电视台。如果不想出去的话,可以在里面呆上一辈子。深圳的富士康本身就是一座城。一个政府派来的调查员也需要通过一道道关卡。“看”,他指着上方:在这里人们只能通过巨大栅栏狭小的网眼看到天空,每栋建筑都被网包围着。“这样就没人跳楼了。”调查员纠正了一下,“这样就没人从栏杆上跳楼了。”这些网安装于2010年,在14连跳将富士康和苹果推上全球头条之后。此后新进员工必须在合同上签署一条要“珍爱生命”的附加条款。

目前富士康还不是深圳最差的雇主。有些人甚至还说:谁能进富士康是谁的幸运。富士康足额支付工资,而且非常准时。员工有社会福利保险。自2010年自杀事件之后规定加班每月不超过60小时。每间宿舍的人数还是没有变,八个人。工厂还开设了心理咨询热线,拨打电话78585——汉语谐音听起来像“请帮我,帮我”——谁有心事,就可以拨打这个号码。但这只是一方面。另一方面,公司的董事长是台湾人郭台铭,此人脾气暴躁是出了名的。他对工厂实行准军事化管理。2012年1月郭台铭让人在台北动物园为自己的管理团队举办了一次庆祝会。然后人们在报纸上看到一则新闻:郭台铭向台北动物园园长请教管理办法。他的员工被他描述成:“就是一群动物”,郭台铭说,“如何来管理一百万动物,是个很头疼的问题。”富士康员工也看到了这条新闻。一名工人耸了耸肩,说:“在踏入富士康大门的那一刻起,你就交出了灵魂。”

恐惧笼罩了许立志的生活。“在从宿舍到车间的路上,你看不到比我更小心谨慎的人了,”这是他在富士康工作四个月以后写的:“我一步步前行,如走钢丝,如履薄冰。”

离车间不远处有个咖啡厅,下班后四个年轻人在一起吃披萨喝啤酒,他们安静、清醒、聪明。他们谈论着工作、音乐和诗歌,穿着耐克、牛仔。在柏林、爱丁堡、波士顿,这些人可能是一群学生。而实际上他们是四个富士康打工仔。他们不想透露自己的名字。

最年轻的来自广西山区,中国的贫困区,23岁,在流水线上当操作工。来自东部沿海城市的工程师30岁,高校毕业,同样也在流水线上。来自长江中下游平原的图书管理员28岁,也读过大学,在工厂图书角工作。然后是来自中部的监督员,28岁。他的工作是用秒表计量员工的工作效率,不断进行督促。不久前他辞职了,现在在玩音乐,他在电视上演唱过自己的歌曲:“我们最大的愿望是每天工作八小时”。他住在朋友那里,没有收入。他说:“这样我就找回自己的生活了。”

操作工:当我得到富士康工作机会时,我高兴得快飞上了天。富士康!加班的话我每月可以赚3300元。这是难以想象的。2012年10月我过了第一个工作日。我很激动,激动得难以呼吸。从那以后我就变成了机器。有时候我也努力使自己有些想法,但只有麻木。

工程师:自2010年的连环自杀起,我就变得非常忧郁,这种忧郁互相传染。我甚至连遗书都写好了。富士康是一个封闭的地方。食堂里从来不放电视,也没有收音机,没有声响。即使吃饭时也没人敢说话。保安比现在凶多了,经常故意刁难我们。最坏的是线长。“过来,吃屎吧!”他冲我们吼叫,或者说:“我打断你们的狗腿!”这就是当时的情形。

操作工:今天还是如此。

工程师:那时我还打过我们的咨询热线。“然后呢?”他们问。

操作工:今天没人再往那儿打电话了。如果你打了,他们会马上给你的老板打电话,把你的号码告诉他。

监督员:你拨打热线时并不是置身公司之外的,电话不是匿名的。他们会识别出你,把你当做问题员工,然后炒人。

工程师:去年我们车间也有个人跳楼了,一个女工。她突然就消失了。那种恐惧又来了。恐惧自杀会像疾病一样传染。

图书管理员:许立志是一个诗人,诗人通常都比较敏感。

监督员:他会思考,有梦想。但是还是要经历我们所有人都经历的。有些人忍过来了,有些人则没有。我读过他的诗,我觉得写得最好的是“铁做的月亮”那篇。我读得很难受,几乎要把所有痛苦呕出。很多人也有这样的想法。但是他们不敢往下想。想并不能改变什么。为了一张工资单,人的尊严——在这里是可以买卖的。

工程师(戏谑地):那么明明白白告诉我,你们在忍受什么痛苦。你们讲痛苦。但是我,站在流水线旁的我确实是害怕。

图书管理员:你的痛苦和我们的不一样。

工程师:我每天工作12小时,任人辱骂、侮辱,一周六天,天天如此。有时上班上得连白天黑夜都分不清。

图书管理员:我跟你说,如果员工可以自己选择的话,他们宁愿超过12小时工作,这样就可以拿到更多钱。

监督员:法律规定每个月最多只允许加班36小时。但是工厂里每个人基本上都是50、60,甚至80小时。基本工资只有2000元,他们是故意设这么低的,靠这么点工资根本无法生存。

操作工:有一次我打算组织一次罢工,因为我们的工长不允许我加班,这是流水线上最严厉的惩罚了。我必须向其他人借钱,否则就无法生活。于是我们决定罢工——为争取更多的加班时间!聚在一起的10个人第二天又突然不想罢了!

工程师:他们也和我一样,有老婆孩子。他们也怕。

最年轻的:你结婚了,比我们要好多了。我们大部分人根本找不起女朋友。没有女孩要我们,她们首先要求有车有房。

工程师:是啊,不错。我算了一下:如果我要在深圳买一套两室房,按照现在的工资水平,我还要工作200年。

出卖青春,出卖劳动力

卖来卖去,最后发现身上仅剩一声咳嗽

一根没人要的骨头

流水线工作在全世界都是一份令人抑郁的苦力活。2014年的珠江三角洲虽然喊着高新技术的口号,但实际上仍然经历着西方国家一百年前所经历的流水线时代。“您看过现代版的《摩登时代》吗?”深圳的一个文学杂志的编辑问,“就是我们,这里,现在。”今天的工厂看起来更加整洁漂亮,但是工人的压力和艰辛一如从前。工人们被禁止:在流水线旁说话,跷二郎腿,上厕所不打报告。“车间里充满了机器噪音”,富士康一名工人说,“只要一个工人发出一些声响,唱一句小曲,就会吓到所有人。”许立志看到他的青春“慢慢地被碾压、磨平、折叠成干瘪的纸片:他们把它称作工资”。

这是许立志一代的悲剧,他们出生在1990年以后,对生活充满期待:尊严、自由、意义。与他们的前辈完全不同,与打工诗人郭金牛不同:“我们年纪大的人只想着生存。不要求更多。我们习惯了过苦日子。”郭比许立志早来深圳20年。年轻人不一样,他说,有父母照顾,更脆弱。“他们向生活发问:这一切为什么会这样?他们有梦想,想飞得更高更远。”但还是降落在笼中,跟年纪大的人一样。“这让人心碎。”

他们寻找更大更远的世界,然后他们找到了富士康和和楼层不断加高的小区,在那里白天黑夜都充斥着跟工厂里一样令人难以忍受的噪音。“在深证找不到更便宜的房子了”,一个房东打出这样的广告。从一条主干道出来就是这个小区,人们似乎通过一道细缝进入一个迷宫,楼与楼间距不超过两臂宽。

人们把这些建筑称作“亲嘴楼”:站在相对的两扇窗前,情人甚至可以亲到对方的嘴,如果窗户外面没有装铁栅栏的话!

50/60号,五楼:许立志在这里租了一间房。每月350元。“局促,潮湿,终年不见天日”,他写道。“我在这里吃饭、睡觉、拉屎、思考/咳嗽,偏头疼。”每次,当许打开房间的门时,他感觉自己,“像一位死者,把棺材盖,缓缓推开”。走廊的地板被垃圾和洗衣机弄得潮湿而黏糊。一则广告寻找“香港和台湾富商二奶”。兼职招聘。

昼夜轮班制的工作,潮湿的宿舍:不舒适的生存条件带来的不良后果很快便显现出来了。刚到深圳几个月,许立志就开始承受失眠、不停的咳嗽和偏头痛的折磨。这些病痛就像海啸一样突然降临并且来势汹汹,而且一旦开始,就绵绵不绝,不停地折磨着他。他开始逃离,借着阅读来摆脱病痛的折磨。李白、杜甫、莎士比亚、波德莱尔、福克纳、泰戈尔、里尔克还有阿多尼斯的作品,都是他阅读的对象。阅读的同时,他也进行创作。有时候他的某一首诗甚至会变成铅字,刊登在当地的报纸或者富士康的企业内刊上。“人们用钱是买不到这种幸运的。”他曾在自己的微博中这样写到。不久之后,他也开始尝试写一些影视评论:他曾经写过的一篇关于电影《楚门的世界》的评论,发表在了企业内刊上,这给他带来了100元的稿酬。这个数额是一首诗稿酬的两倍。“勤快点,明天就要到了!”他在日记中如是说到。然而,他很快又颓废下来,因为他的诗被否定了,理由是太过于“阴郁”。于是他开始在网络上寻找志同道合的朋友,他这样描述他对朋友的期待:他是我唯一的朋友(有时候我们会争执,甚至会争斗,但是很快便会和好,彼此紧紧拥抱)。冉乔峰,23岁,一位来自四川的流水线工人。他在工作期间成立了一个打工诗歌QQ群,成员人数过千。他便是符合许立志期待的朋友。冉乔峰说:“我认为,诗歌对我们两个人来说是一扇窗。”“你自己站在窗前,可以呐喊出你想要的一切。”许立志长久以来就期待着一位倾听者。他曾经这样描述一位诗人最后的愿望:他像天空中的闪电劈向大地那样,将他的诗掷向空中,渴望着,也许至少在宇宙中可以找到愿意读他的诗歌的人。

许立志的愿望现在实现了,一个汇集了他的所有诗歌的诗集被秦晓宇出版了。秦晓宇是一位来自北京的文学评论家。此外,生活在柏林的杨炼,当代作品被翻译最多的诗人,称许立志的这本诗集是“当代中国文学中一部优秀的作品”。秦晓宇关注了许立志的微博,并和他通过话,想要邀请他参加纪录片《我的诗篇》的录制,这是一部讲述中国工人诗人的纪录电影。“许立志也许是这些人中最有才气的一个”,秦晓宇说,“一位来自中国底层社会的诗人,一位记录生活,并讲述一些触动人心的现实的诗人。”“几十年来老百姓们天天都在讲社会主义”,“但是,到目前为止这始终是一个沉默的逆来顺受的族群。现在出现了这样一批出身底层世界的诗人,他们一度代表这些沉默的人发声,传达他们的诉求。对当代苍白无力的文学来说,他们的声音不仅仅是生命和灵魂的强心剂,更是中国底层民众的发声。伴随着全球化的脚步,中国的底层人民已经成为了世界的底层。”诗人杨炼这样说到。富士康便是一个很好的例子:工人来自中国,老板来自台湾,利润属于美国苹果公司,而我们这些消费者成了果粉,对苹果的产品爱不释手。

41岁的张志汝,一位来自深圳的工人积极分子认为,工人的现状得到了部分改观,但是,与工人利益相关的法律却始终没有真正落实。“如果法律只是空头支票,而工人们又不提要求的话,那法律有什么用呢?”在现实生活中,张志汝不断地给工人阐释他们的权利,这些权利都是法律明文规定并给予保障的。这是他的工作。为此,他被公安局称为“制度的蛀虫”。在过去的两年中,他和他的妻子,女儿不得不两次搬家,因为警察不断向他的房东施加压力。

但是企业老板的同盟者不仅包括政府,也包括跨国企业。因为他们与类似于富士康这样的代工厂商签订了合同。斯蒂凡·罗特林来自瑞士。1998年以来他作为讲师和企业咨询家生活在北京,他的专业是经济伦理学。“很显然,一些外国企业在剥削中国和印度。然而,现实比我们想象的还要糟糕。”斯蒂凡说。他认为,大家随处都可以听到的所谓“企业的社会责任”不过是一块遮羞布。“您可以看看iPhone手机:一部手机包含的大量利润归属苹果公司。如果没有马克思曾经提到的被剥削的剩余价值,那么苹果产品用这样的制造价格是不可能完成如此快速的更新换代。”

在此需要补充说明,罗特林既不是马克思主义者,也不是改良主义者,在欧洲他只是一个保守的学者。但即使是这样并不激进的学者,也对诸如苹果公司的生产方式提出质疑:自从2010年富士康发生了连环跳之后,该公司便着手改善工作条件,提高工人工资。在这种情况下,苹果公司对富士康的订单开始不断减少,大量的订单流到了富士康在上海的竞争对手和硕联合科技股份有限公司(台湾华硕公司的子公司)——一家廉价的加工商。Iphone6估计就出自这家加工商。然而根据“中国劳工观察”的研究,这家加工商的工人报酬更低,甚至强迫工人加更多的班,这些加班都是违法的。据市场调研公司IHS的数据显示,一部iphone6手机的利润高达69%,三星手机最畅销机型的利润达58%。HIS公司还对手机包含的劳动成本,即付给工人的工资,进行了调查。一部在德国零售店中售价699欧元起的手机,劳动成本不足4欧元。“这也是我为什么从不进苹果零售店的原因”,罗特林如是说。

“作为一名合格的诗人,你都将死于自杀,”许曾经这样写到。他在诗中对他的家人说:“将化成一把骨灰,以四处飘散的形式与你们团聚。”他想念家中的兄长和母亲。他在诗中称母亲为厨娘,怀念母亲身上散发出的味道,也在诗中描述过每年春节时与母亲的相聚。但是他没有给家人看过他创作的诗。“我是在他过世之后才看到他写的诗”,他的哥哥说。“现在每次读他的诗,我都读不下去,因为,心,太痛了。”

许立志知道,他死后,骨灰是不可以埋葬在家乡的:根据家乡的风俗,非自然死亡的人是不能回归故乡的。这是一个古老的迷信。不过,对于许立志来说,大海是更好的归宿。

2014春季的时候,许立志有个新的尝试。他辞掉了在富士康的工作,去了江苏。在此期间他的微博没有更新。没有人知道,他在这几个月中经历了什么。9月份的时候,他回来了。第二次来到了深圳。然而这次新的开始不再伴随着可以慰藉心灵的未知生活。许知道什么在等待他:仍然是同一个工厂车间,他曾经称之为“刑场”。9月26号他和富士康签订了一份新的合同。4天后,将近下午2点,24岁的许立志,农民的儿子、打工仔、工人诗人,走向位于17楼的三A大厦半开的玻璃窗。在窗前,他看到中国梦的全景:昂贵的中产阶级公寓、一座公园、公园后是一所幼儿园,幼儿园的墙上用大号字体标注着:自信。

5分钟后,许立志纵身跃下。

在此之前,他写了一首诗,叫作“我弥留之际”。“我想再看一眼海”,诗以这样一句话开篇。最后两句是:

本文版权归作者及“我的诗篇”所有,如需转载请注明出处.