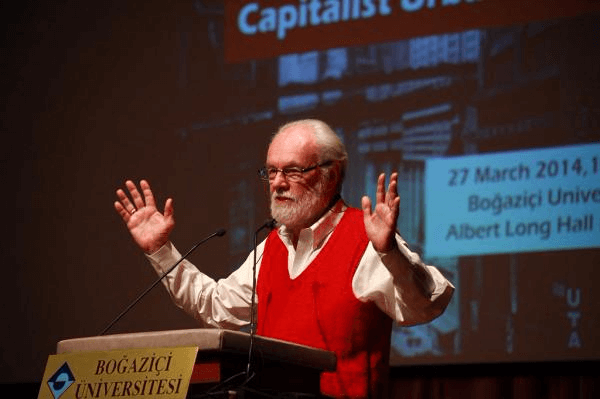

著名人类学家大卫·哈维。

如果要找一位智者来解答我们这个时代的危机和遭遇的困境,那么大卫·哈维一定是一个理想的人选。大卫·哈维的官方头衔是纽约城市大学的杰出人类学教授,他的著作腰封上写他是“当代西方最重要的思想家之一”。

除了这些高不可攀的头衔之外,大卫·哈维是一位难能可贵的老革命。一位81岁的老人家,在大学开课,和学生解读马克思的《资本论》,写新书,今年还不远万里来到中国,试问除了老革命,谁能有这样旺盛的精力呢?

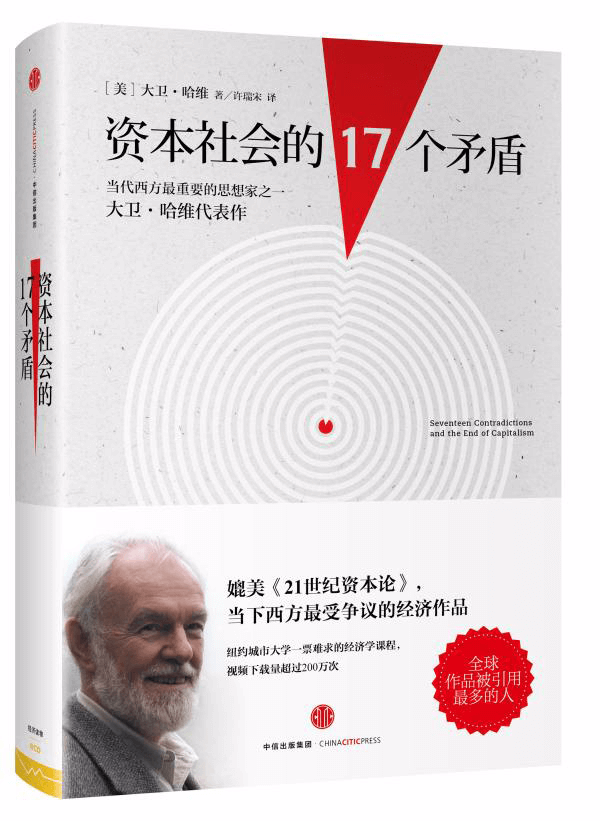

这次和哈维教授的电邮访谈主要围绕他刚在中信出版社出版的新书《资本社会的17个矛盾》。哈维在书中揭示了今天资本主义社会的17个矛盾。有评论说哈维在书中给出的多数解决方案并不具有可行性,但这无损于哈维为我们时代的矛盾做出的诊断的有效性。这是一本“读者友好型”的书,而这个访谈,也是如此。 我们可以听听哈维怎么吐槽住房的资本化、资本家为了“良心洗白”而热衷的慈善活动、空气的商品化。

澎湃新闻:在“人性的反叛:普遍的异化”这一章里,你说到大部分人不喜欢自己的工作,在工作中也找不到什么意义。然而,中国很多年轻人喜欢在社交网络上发布自己乐呵呵地加班的照片,来表明自己多么努力。你怎么看?

哈维:这个问题对我来说很难回答,因为我没有在中国做过这方面的研究。我的印象是,一些中国工人对因为自己的辛勤努力把中国变成了一个经济大国这一事实而感到骄傲,而且他们认为相比于二十多年前,今天的生活和消费水平已经提升了许多。

澎湃新闻:在书中,您批评那些寡头阶级捐款给名校,但却对世上大部分赤贫人口视若无睹,也就是所谓的“慈善殖民主义”,为什么富豪们做慈善无法减少贫困?

哈维:慈善基本上只是治标不治本。一个原因是财富和收入大量集中于少数人,然后这少数人拨出一点来,杯水车薪做慈善,这些慈善行为并不对财富和收入的集中本身构成挑战。

澎湃新闻:您深受卡尔·波兰尼的影响,他认为土地、劳动力和资本不是一般意义上的商品。您在书中写到说“难以想象空气也变成私人财产”。然而我注意到有一些西方的公司已经开始谋划要把当地的新鲜空气卖给中国的中产阶层。您认为有一天空气是不是也会被广泛商品化,就像今天大部分人认为把饮用水作为商品是天经地义的一样?

哈维:资本没有界限,它可以把一切事物都商品化。我们生活在一个高度商品化的时代。过去被视为自然的“免费礼物”和人类天性的很多东西如今都被商品化了,榨取利润,因为资本越来越缺乏能力来生产满足人类基本需要的东西。

澎湃新闻:您书中提到了一个住房的资本化的问题,住房的资本化可以说是用来表述使用价值和交换价值间的矛盾的最佳例子。如您所言,这一矛盾内在于资本主义之中。但您怎么理解像新加坡这样一个高度资本主义的国家却建设了惠及全民的组屋制度?您认为这种做法可持续吗?可以被其它社会借鉴吗?

哈维:新加坡的解决办法是公私相济的性质,结果要比那些全由私人负担买房(尽管这些地方也会有公家提供补助等)的做法好。我反而会更关注乌拉圭这个资本主义国家推行的社会住房制度。

澎湃新闻:与一些教条化的左翼学者不同,您提醒我们日常生活领域的斗争也是宏大问题。您也提到说在社会运动中,中产阶层、无产者和流浪汉有可能结成同盟,但在什么样的情况下结成何种意义上的同盟?您能提供更具体的例子吗?

哈维:在世界各地都存在为了进步性的变革而形成联合的潜能。困难在于怎样让特定群体的目光拓宽,不只是关心一己私利(比如住房或教育)或局限在一个特定的地方(比如巴西的阿雷格里港的公共预算),而是向资本主义整体发起挑战。这样的抗争才刚开始,还有很长的路要走。但如果我们回望过去的十五年,就可以看到大量的抗议事件和它们的传染效应(比如从阿拉伯之春到土耳其的加济公园抗议再到今年巴西世界杯期间的抗议),我们也可以看到大众动员(2003年2月15日的反战游行)的可能性,这些例子都给人深刻的印象。尽管没能持续。

澎湃新闻:在本书的结论部分,您提出了“革命人道主义”的说法,以区别于其它类型的人道主义,为什么是革命人道主义?

哈维:人道主义有不同的传统。作为资本主义的意识形态基石,资产阶级自由主义也有它自己的人道主义(资产阶级道德、言论和行动自由、解放世界免于贫困、自由市场等),所以当一个人在说人道主义的时候,一定要区分他说的是哪种人道主义。革命人道主义的核心原则是,我们可以联合起来改变历史,朝向一个非资本主义的未来,即便在我们自己所选择的境况下我们不能这么做。

澎湃新闻:在讨论革命人道主义时,您回到了弗朗茨·法农的理论,尤其法农承认在斗争中暴力的必要性,您似乎也支持为了达到革命的目的可以采取暴力的手段。但这个暴力似乎有点模糊,因为您没有提供足够的现实斗争的例子,能具体谈谈这是何种意义上的暴力吗?

哈维:我从来不宣扬暴力。我承认,在有的情况下,左派别无选择,只能进行有组织的、身体上的抗争,来应对压迫者的暴力。历史上,资产阶级许下了天花乱坠的人道主义承诺,但对那些威胁到其统治的人施加了大量的暴力。这种暴力是通过各种各样的计谋实现的,比如逮捕、监禁、军事行动等。帝国主义、殖民主义和新殖民主义(比如在美国的支持下,推翻民选政府)战争在历史书上比比皆是。但法农的独特之处,同时我也认同的是,他深深地认识到所有形式的暴力对于人类的身心和福祉所带来的毁灭性影响。入侵伊拉克的美军遭受的苦难就是一个例子。即便是甘地,他也承认在有的时刻,为了生存下去,任何形式的抵抗都是必要的。

澎湃新闻:在书的后记部分,针对当前的17个矛盾,您提出了17点政治实践构想,其中有一条是放慢日常生活的节奏。我们知道慢生活运动这样的概念在都市中产那里很时髦,但对于那些每天加班完回到家就生无可恋的小白领来说,慢生活是不是有点痴人说梦?以及放慢生活如何产生真正意义上的政治潜能而不只是一种布尔乔亚式的文化趣味?

哈维:没有什么政治构想是无法被资本和它的统治阶级收编的,最终就与初衷南辕北辙。放慢生活节奏对每个人来说都是一个好的建议,对于资本来说,产生的影响是获利的时间要花费更久,利润也更少。所以我不奇怪,上层阶级可以放慢节奏,因为他们负担得起,在剩余的人加速的情况下。阶级社会就是这样的,但这也正是需要改变的。放慢生活节奏,但不改变阶级关系的话,长期来说也是竹篮打水一场空。

澎湃新闻:对于很多读者来说,他们都知道您强烈批判新自由主义。今天,新自由主义可能已经溢出学术界,变成谁都可以拿来使用的概念,而且许多人把一切都归结于新自由主义。您认为这个概念有被滥用的嫌疑吗?

哈维:我把新自由主义定义成一项政治规划,其始作俑者是大企业、资产阶级,他们力图将世界财富集中到少数人手中。即便遭遇了2007-2008年的金融危机之后,这项规划也依然畅行无阻,危机深化了这项规划,而不是破坏了它。有的人说新自由主义版本的资本主义是罪魁祸首,我认为资本主义本身才是问题。走出新自由主义的陷阱并不足以构成政治计划,一个在伦理上非新自由主义的资本主义是不可行的。

澎湃新闻:您认为左翼就应该奉行有别于布尔乔亚的生活方式吗?

哈维:如果因为很多产品是被受压榨的劳工生产出来的,我就拒绝吃拒绝喝拒绝穿,那我可能活不过一个礼拜。我用的这个电脑可能是富士康生产的,我们知道富士康压榨工人有多严重。但为了做我要做的事,我需要一个电脑,一部苹果手机和食物。我不认为左翼就不可以消费好东西。但话说回来,采取那种挥霍的生活方式也不妥当。我经常要坐飞机去世界各地做演讲,我81岁了,很抱歉地说,长途漫漫飞到中国,我就得坐商务舱,但难道我就不能在我的政治行为里反对资本化吗?